A inizio giugno l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), guidata dall’Arabia Saudita, ha ceduto alle pressanti richieste provenienti dall’Occidente di aumentare la produzione di greggio per calmierare il prezzo dell’energia, cresciuto drasticamente a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Pochi giorni dopo gli Stati Uniti hanno manifestato la loro volontà di “resettare” le relazioni con Riad, in crisi dall’insediamento dell’amministrazione Biden. Washington si è detta disposta a superare persino il caso dell’omicidio del giornalista saudita Jamal Kashoggi, avvenuto nel 2018 all’interno del consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. La crisi in Ucraina sta certamente avendo delle profonde ripercussioni sul mercato energetico globale. Questi sviluppi in Medio Oriente non sono determinati solamente da questioni economiche, ma sono piuttosto il risultato dell’incrociarsi di logiche di potere da parte dei principali attori regionali e internazionali che perseguono i loro interessi cercando di mantenere saldo un equilibrio da sempre precario, reso ancora più instabile dal conflitto in corso. La guerra in Ucraina ha infatti accelerato dei processi già precedentemente in atto, riportando in superficie le tradizionali faglie che caratterizzano la regione mediorientale, come quella che vede l’Arabia Saudita contrapporsi all’Iran per la supremazia regionale, o quella tra paesi esterni che competono per estendere la loro influenza in quest’area. Per fare luce sulle ragioni che sottendono a queste dinamiche occorre sbrogliare i fili che guidano le posizioni dei diversi attori coinvolti, per capire come e perché si è arrivati a un così rapido riavvicinamento tra Washington e Riad e cosa questo comporta per la regione.

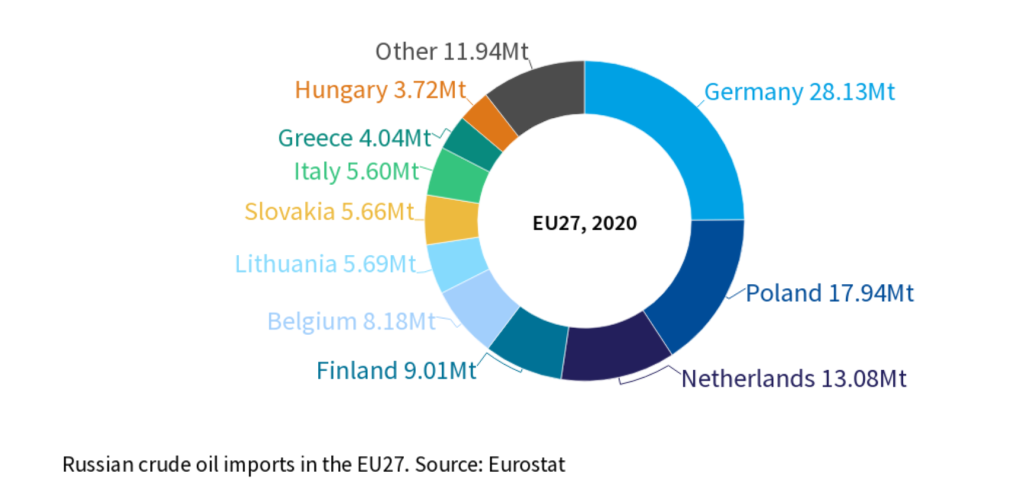

Per utilizzare una metafora, ogni sviluppo rilevante a livello globale distribuisce agli attori statali una mano di carte, che può essere più o meno fortunata. Ciascun giocatore cercherà di calcolare i suoi movimenti in modo da guadagnare il massimo da ogni nuova situazione che gli si presenta, al fine di vincere la partita. Il conflitto in Ucraina iniziato il 24 febbraio scorso ha offerto alle monarchie del Golfo delle possibilità inedite per perseguire i loro interessi da una posizione di potere. Con l’esclusione della Russia di Putin dal circuito energetico mondiale, l’Europa si è riscoperta profondamente vulnerabile a causa della dipendenza energetica da Mosca, per cui il Medio Oriente ha recuperato il suo ruolo di interlocutore imprescindibile per l’approvvigionamento di combustibili fossili. Subito dopo lo scoppio della guerra il presidente americano Joe Biden ha cercato di mettersi in contatto con i membri dell’Opec per assicurarsi che l’Europa non risentisse eccessivamente della crisi energetica. Gli Stati Uniti non dipendono direttamente dalle importazioni di gas e petrolio, in quanto primi produttori mondiali di tali risorse. Ma per l’Europa è vero il contrario: secondo l’Eurostat, l’Unione Europea importa il 43% del gas naturale e il 29% del petrolio dalla Russia. Gli Stati Uniti si sono pertanto dovuti muovere a tutela del continente in quanto garanti della sua stabilità. Di fronte al rifiuto dei paesi del Golfo di rispondere alle sue chiamate, Biden ha preso la decisione di attingere alle riserve americane e immettere sul mercato 180 milioni di barili di petrolio per sei mesi nel tentativo di ridurre i costi del carburante, mettendo in atto la misura più eccezionale dai tempi dello shock petrolifero del 1973.

L’indisponibilità degli Stati del Golfo a intervenire per contenere la crisi è causata da diverse ragioni. In primo luogo, i paesi arabi si sono visti servire su un piatto d’argento la possibilità di presentare il conto agli Stati Uniti per il loro progressivo disimpegno dalla regione mediorientale, che, insieme al confusionario ritiro dall’Afghanistan dell’agosto del 2021, li ha resi un partner inaffidabile agli occhi della penisola araba. Biden ha inoltre pagato personalmente per la linea dura adottata nei confronti dell’Arabia Saudita e, in particolare, per la sua scelta di non riconoscere il principe ereditario Mohammed bin Salman (MBS) come legittimo interlocutore, preferendo intrattenere rapporti con suo padre, il re Salman Al-Saud. Inoltre, a differenza del suo predecessore Trump, Biden ha insistito molto sul caso Kashoggi, arrivando a pubblicare un rapporto della CIA che imputava la responsabilità dell’omicidio ai regnanti sauditi. Ogni volta che Washington ha riaperto questa questione, strumentalizzata al fine di screditare i dirigenti sauditi in base all’occorrenza, Riad si è opposta con veemenza pretendendo che il caso venisse superato. Per questo è particolarmente rilevante che gli Stati Uniti abbiano manifestato l’intenzione di chiudere questo inquietante capitolo, rinunciando di fatto a uno dei più efficaci cavalli di battaglia contro MBS. Questa scelta dimostra come in realtà la questione fosse secondaria rispetto a quelle più urgenti che oggi impongono a Biden di venire a compromessi con la monarchia saudita, che ha anche intascato il successo di sentirsi chiamare “importante partner strategico” dal presidente americano. La passata insistenza degli Usa sui crimini commessi dall’Arabia Saudita e sulle sue violazioni dei diritti umani, dunque, rispondeva più alle esigenze geopolitiche americane che non a una reale volontà di difendere i valori della democrazia nel mondo: la retorica della promozione e della tutela dei diritti umani è stata funzionale a Washington a giustificare il ritiro dalla regione per concentrare le energie americane su teatri più rilevanti, primo fra tutti quello indopacifico dove si gioca la vera partita per l’egemonia americana, quella con Pechino.

La precarietà della relazione con gli Stati Uniti ha portato alcuni paesi arabi ad avvicinarsi ai principali rivali degli Usa, ossia la Cina e la Russia, che cercano di approfittare dei vuoti di potere lasciati indietro da Washington per incrementare la loro presenza nella regione. Tra le motivazioni che spingono Mosca a mantenere dei rapporti con diversi paesi mediorientali vi è anche la necessità di affrontare il problema di trovare nuovi mercati alternativi a quelli europei verso i quali esportare le sue risorse ‒ le dipendenze sono più spesso reciproche che unilaterali, e per questo costituiscono dei punti deboli per chi ne è soggetto, attivo o passivo che sia.

A fine maggio il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si è recato in Bahrain e in Arabia Saudita, dove ha preso parte al quinto forum tra Russia e Gulf cooperation council (Gcc), in un viaggio finalizzato anche a consolidare le relazioni all’interno del cartello petrolifero Opec+. I membri dell’Opec hanno tutti interesse ad aumentare i loro ricavi dalla produzione energetica, e difficilmente i paesi arabi che ne fanno parte avrebbero messo a repentaglio una relazione tanto importante. Tuttavia, a differenza che in una partita a carte, nelle relazioni internazionali due Stati possono essere partner in un teatro e avversari in un altro. I paesi del Golfo sono perfettamente consapevoli del tradizionale legame che unisce la Russia all’Iran, lo storico nemico del fronte saudita. Similmente, in Siria Mosca ha supportato il presidente Bashar Al-Assad contro le forze di opposizione, sostenute invece da Arabia Saudita e Qatar. Questi ultimi sanno che la relazione con Mosca non potrebbe sostituire quella con Washington (soprattutto da un punto di vista militare-securitario, nonostante i tentativi di collaborare anche in quest’ambito), e che gli Stati Uniti hanno in mano merce di scambio di ben altro valore rispetto alla Russia, potendo potenzialmente offrire a Riad più ampi margini di manovra in teatri centrali per la proiezione saudita nell’area, primo fra tutto quello yemenita.

Più che a una partita a carte, le dimostrazioni di forza mediorientali ricordano il gioco del tiro alla fune, in cui ogni partecipante cerca di calibrare la sua forza per evitare non solo di cadere ma anche di trascinare a terra gli altri, alla ricerca dell’equilibrio a lui più congeniale. In questa logica si inserisce la scelta dell’Occidente di considerare il reintegro dell’Iran nel circuito energetico mondiale per attingere alle sue importanti risorse fossili. Anche l’Iran, dunque, ha visto aumentare la sua posizione negoziale, ritrovandosi nella condizione di poter alzare la posta in gioco e di poter avanzare le sue pretese in maniera più assertiva. In modo particolare, sapendo dell’interesse di tutti i membri del sistema internazionale a trovare un accordo, sperava di poter ottenere una delle concessioni più difficili, ossia la rimozione del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dalla lista americana di organizzazioni considerate terroristiche. I negoziati sul nucleare iraniano ripresi a Vienna l’anno scorso al fine di ripristinare il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) del 2015, da cui Trump si era ritirato nel 2018, hanno dunque visto un’iniziale accelerazione a fronte del rifiuto dei paesi del Golfo di collaborare con l’Occidente – per poi ritornare in una fase di stallo, se non di chiara difficoltà, non appena le relazioni tra Stati Uniti e il fronte saudita sono state ricucite.

Niente di nuovo sul fronte mediorientale, dunque. Nel perseguimento dei loro interessi, gli Stati si muovono lungo le tradizionali linee di frattura: ogni eventuale terremoto non potrebbe essere troppo diverso da quelli del passato. In questo complesso incrociarsi di posizioni e interessi, però, si può trarre almeno una conclusione chiara: qualcuno si è giocato le sue carte peggio di altri. Biden si è mostrato ondivago sia sulla possibilità di incontrare di persona MBS (poi confermata), sia sui temi che avrebbero affrontato, e, sebbene sia riuscito a ottenere dei risultati soddisfacenti per l’Occidente, ha pagato il prezzo di rendere evidente la difficoltà americana nella gestione dello spazio mediorientale.

Veronica Stigliani

[…] economici che questi comportano, sia a causa della percezione degli Stati Uniti come partner inaffidabile. In quest’ottica l’amministrazione statunitense sembrerebbe non aver raggiunto nessuno degli […]